小さな魚達の大きな幼稚園〜宮古湾周辺で育つ稚魚達の紹介〜(その2:非食用)

写真その1(漁業対象)・ 写真その2(非漁業対象)・

写真その3(大きくならず,一生を藻場・干潟で過ごす魚)

宮古湾奥部の藻場・干潟は重要な稚魚の育成場。

大きな魚はいなくても、大きく育つ稚魚たちがひっそりと、逞しく生きています。

大きくなると80cmを超えるヒラメも、生まれた時はたったの3mm。

三陸の海で生きる、小さな魚達の大きな幼稚園。

その幼稚園の生徒達を、稚魚調査の記録から少しだけ紹介します。

アナハゼの1種 Psudoblennius sp.

左:全長約25mm 2007年4月9日撮影

右:全長約25mm 2007年4月9日撮影

岸壁で釣りをしてると,外道として釣れることがあるアナハゼ。

宮古湾の藻場にも生息している。

似たような種類が多い。

クマガイウオ属の1種 Agonomalus sp.

左:全長約12mm 2007年4月12日撮影

右:全長約12mm 2007年4月12日撮影

成魚は体が硬く,ヨロイを身にまとったような形をしている。

クマガイウオとアツモリウオがいるが,仔魚の段階での見分けは難しい。

チシマトクビレ Agonomalus sp.

全長約25mm 2008年4月13日撮影

その名の通り,北海道などで分布が確認されている。

しかし,宮古湾でも,稚魚調査で生息が確認された。

トクビレ(ハッカク)の仲間だが,あまり大きくならない。

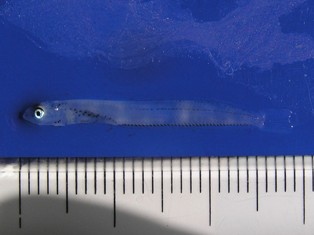

ガジの一種 Ernogrammus sp.

全長約30mm 2007年2月26日撮影

宮古では「かたなぎ」と呼ばれることもある。

食用とはならない。

ギンポの1種 Enedrias sp.

左:全長約30mm 2007年3月19日撮影

右:全長約30mm 2007年4月7日撮影

ガジ同様,宮古では「かたなぎ」と呼ばれる。

食用とする地域もあるが,宮古ではほとんど食用とされない。

アミメハギ Rudarius ercodes

全長約30mm 2008年2月25日撮影

カワハギの仲間で,宮古湾では藻場に生息している。

あまり大きくならないので,食用とされない。

フグの1種 Takifugu sp.

左:全長約40mm 2007年2月28日撮影

右:全長約50mm 2007年4月15日撮影

食用となるフグの種類は限られているが,小さいサイズでは種類がわかりにくいこともある。

このサイズでも膨らむことが出来る。また,既に毒を持つ。

写真その1(漁業対象)・ 写真その2(非漁業対象)・

写真その3(大きくならず,一生を藻場・干潟で過ごす魚)