宮古湾の藻場・干潟を守る取り組み,全国へ

〜第9回全国青年・女性漁業者交流大会にて〜

「ニシンの増殖と沿岸環境−稚魚を育む藻場・干潟の大切さを知って−」

山根幸伸氏(宮古漁業協同組合青壮年部)

増養殖部門講演で農林水産大臣賞受賞

左:発表する山根幸伸氏

右:表彰状。漁協,宮古市役所,宮古地方振興局等,協力者の方々と一緒に

平成16年3月3日〜4日,東京都港区の虎ノ門パストラルにて行われた「第9回全国青年・女性漁業者交流大会」にて

講演した「ニシンの増殖と沿岸環境−稚魚を育む藻場・干潟の大切さを知って−」が,農林水産大臣賞を受賞しました。

岩手県宮古湾で行われている取り組みが,全国の場で発表され,賞を受けたことはすばらしいことです。

関係組織の連携のみならず,地域への普及を長年続けてきた成果が全国的に認められました。

このような取り組みの重要性を今後もアピールしていこうと考えています。

表彰講演一覧

発表の概要

<はじめに・・・>

宮古湾ではヒラメ・アイナメ・カレイ類・ソイ類などの漁船漁業の漁期は5月〜12月,秋サケの漁期が9月〜翌年1月まで

行われている。一方,2月〜4月まではほとんど漁獲対象が無い「沿岸漁業の閑散期」である。

しかし,この閑散期に僅かではあるがニシンが漁獲されていた。

宮古湾には昔から時々ニシンは獲れていたが,水産総合研究センター宮古栽培漁業センターによって昭和59年からニシンの

種苗放流試験が始められた結果,平成元年以降は毎年500kg前後のニシンが水揚げされるようになり,平成15年には1ト

ンを超える漁獲となった。

放流の効果を実感した湾奥部で磯建網を営む漁業者達は,ニシン放流試験への協力はもちろん,産卵ニシンや稚魚の調査にも

積極的に協力するようになり,湾奥部に広がる藻場と干潟の大切さを再認識した。

そしてニシンを増やすために漁業者自らが何ができるか,何をすべきかを考え,稚魚や卵の保護活動や宮古湾の環境の大切さ

を普及する活動を開始した。

左:宮古湾最奥部の干潟

右:岸沿いに広がるアマモ場

<放流・研究への協力>

宮古湾には昔から時々ニシンは獲れていたが,水産総合研究センター宮古栽培漁業センターによって昭和59年からニシンの

種苗放流試験が始められた結果,平成元年以降は毎年500kg前後のニシンが水揚げされるようになり,平成15年には1ト

ンを超える漁獲となった。

放流の効果を実感した湾奥部で磯建網を営む漁業者は,ニシン放流試験への協力はもちろん,産卵ニシンや稚魚の調査にも積

極的に協力するようになり,湾奥部に広がる藻場と干潟の大切さを再認識した。

また,漁業者と協力することによって得られた研究成果は,他に例を見ない,新しい知見であった。

その中には,ニシンと藻場の密接な関係を示すものもあり,ニシンを増やすために漁業者が何ができるか,何をすべきかを考

え,稚魚や卵の保護活動や宮古湾の環境の大切さを普及する活動を開始した。

左:定置網とタモ網を組み合わせた稚魚のサンプリング

右:採集した稚魚

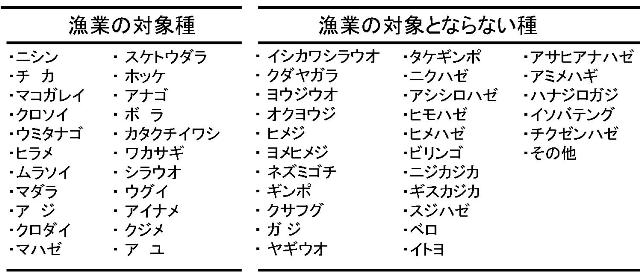

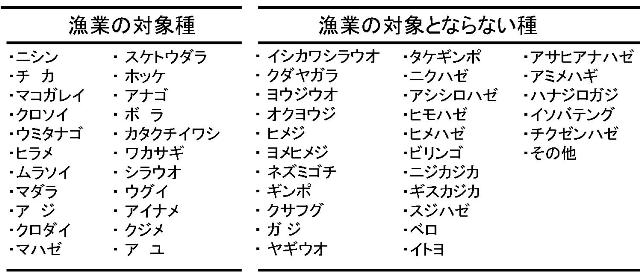

宮古湾の藻場・干潟で採集した稚魚の種類

稚魚の種類は、食用となる種だけで20種以上、全て含めると50種以上にもなる。

<保護活動>

赤前地区には様々な稚魚の成育場となっている。宮古湾で放流されている魚種を中心に,小さな魚の再放流を呼びかけるポス

ターを関係機関とともに作成した。

また,ニシンが卵を産み付けた網を干さずに,卵をそのまま孵化させる試みを行ってみた。

すると,無事に孵化した稚魚は2ヶ月後3cm,4ヶ月後9cmと成長していた。

付着卵の保護も資源増大に役立つことが分かった。

この活動は,漁業者が互いに協力する形で,広まりつつある。

左:磯建網に産み付けられたニシンの卵

右:ニシンの卵保護中

<体験学習会>

藻場・干潟の重要性を考えていくのに,地域の理解は不可欠である。地元の小学校で体験学習会を開催し,実際に養殖施設の

見学やプランクトンの観察を行うと同時に,ヒラメの稚魚放流会を行っている。

児童達は宮古湾の豊かな海の重要性を知り,考え,感想を父兄に伝えている。

左:体験学習会「赤前の海探検」の一コマ

右:ヒラメ稚魚放流会

<漁獲予想>

放流ニシンは2年後に産卵回帰する。天然ニシンも同様と考えられる。そこで磯建網に入るニシンの天然稚魚の量から,漁獲

を予想できるのではないかと考えている。

<活動を通じて>

宮古湾でニシンが増えたのは放流効果だけではなく,稚魚の育成に適した藻場や干潟があったためである。増殖と沿岸環境の

保全は切っても切れない関係である。しかし,藻場・干潟を含む沿岸の海は「大きな魚が獲れない」「お金になる魚が獲れない」

という理由で,今でも汚染や埋め立ての危機にさらされている。

この現状を改めるためには,漁業者自らが藻場や干潟の重要性を認識し,一般市民へ普及していく必要がある。

<終わりに>

宮古湾でニシンを漁獲している磯建網漁業者の間では理解が深まってきた。その一方で,漁業者だけでなく一般市民にも,

「足もと」にある藻場・干潟の重要性を普及し,関心を持つ機会を作っていきたい。

今後の課題は産卵ニシンの保護である。網に産卵したニシンにタグを打って再放流したところ,1年後に一回り大きくなって

同じ網に戻ってきた。ニシンは生きていれば何度も産卵に来る。漁獲物として価値の高い産卵ニシンを上手に保護することが

今後の課題である。

再び産卵に来たニシン

活動記録へ戻る

トップへ戻る