<2006年11月3日,宮古湾の藻場・干潟を語る会〜シンポジウム開催〜>

講演内容

「宮古湾におけるウナギの生活史と回遊」

ウナギ(ニホンウナギ)の生態は未だ多くの謎に包まれている。ウナギの産卵場はマリアナ諸島とされているが

厳密な意味では,ウナギが実際にどこで産卵するのか分かっていない。

マリアナ諸島周辺域で生まれたウナギは海流に運ばれ,やがて黒潮に取り込まれて東アジアに沿って北上し,台

湾,中国,日本,韓国の沿岸へやってくる。

各国沿岸域に来たウナギは淡水域で5〜10年ほど過ごし,体長40〜80cmに成長したウナギは秋の増水時

に川を下って外洋の産卵場へ旅立つと考えられてきた。

しかしながら,最近の研究によって降河回遊魚と考えられてきたウナギの中に,河川に遡上せず,一生を海で過

ごすウナギや淡水と海を行き来するウナギがいることが明らかになってきた。

宮古湾はウナギの北限に位置し,ウナギの生態の詳細を知る上でとても大事な場所といえるが,これまでの研究

では,分布北限に生息するウナギの生態を調べた例は皆無である。

そこで今回,これまで宮古湾を中心に三陸沿岸で調べた研究成果について報告した。

講師:東京大学海洋研究所 助教授 新井 崇臣 氏

話題提供

「稚魚を育む藻場・干潟の大切さ」

宮古湾奥部に存在する藻場・干潟は,大きな魚がいないので,何も獲れない海と考えられていた。

しかし,近年の調査で,数多くの生物の存在する場所であることが分かってきた。

食用とされるニシンやチカ,タラなどの稚魚が育つ湾奥部の藻場・干潟。

無くなれば,宮古湾の海の豊かさは過去のものとなってしまう。

宮古湾を間近で見てきた,津軽石カキ養殖組合長が藻場・干潟の重要性を訴えた。

岩手県指導漁業士 山根 幸伸 氏

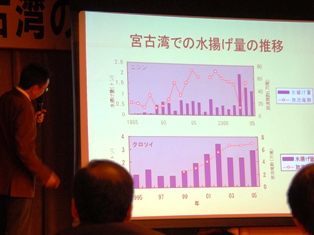

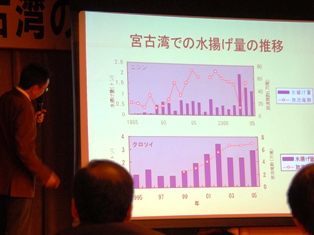

「宮古湾の栽培漁業」

宮古湾ではサケをはじめとし,ヒラメやニシンなどの稚魚が放流されている。

稚魚を放流し,自然の海で大きく育て,漁獲しようという栽培漁業の試みが宮古湾で開始されて数十年,他に例を見

ないような新しい知見が分ってきた。

今回はその一例を紹介した。

独立行政法人水産総合研究センター 大河内 裕之 氏

<パネルディスカッション>

○コーディネーター○

宮古地方振興局水産部長 寺島 久明

○パネリスト○

東京大学海洋研究所助教授 新井 崇臣 氏

岩手県指導漁業士 山根 幸伸 氏

独立行政法人水産総合研究センター 大河内 裕之 氏

司会:宮古市産業振興部 水産課長 金沢 栄基 氏

(左:パネルディスカッション)

(右:山根会長挨拶)

パンフレット(PDFファイル、2.59MB)

ポスター(PDFファイル、1.04MB)

トップへ戻る